Jika hal itu terjadi, dapat dipastikan bahwa Belanda akan menemukan kesulitan untuk membangun satu kesatuan politik di bekas kekuasaan Vereenigde Oost-Indische Companie (VOC). Kebijakan Politik Pax Nerlandica yang bertujuan untuk menempatkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Belanda dalam upaya mewujudkan perdamaian dan kemakmuran bersama, tentu saja menemukan kendala besar jika hal itu terjadi.

Tampaknya perhatian atas Pulau-pulau yang berada di luar Pulau Jawa banyak didasarkan atas kepentingan ekonomi dan politik. Pemerintah Hindia Belanda menginginkan agar terlebih dahulu dilakukan penguasaan politik atas daerah-daerah yang berada di luar Jawa. Untuk maksud itu Pemerintah Hindia Belanda harus melakukan satu tindakan militer, utamanya pada daerah-daerah yang selama ini dianggap berbahaya. Tanpa penguasaan pada bidang politik, adalah satu hal yang mustahil untuk dapat menguasai bidang ekonomi.

Ada tiga alasan utama mengapa Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu ntuk menciptakan keamanan sebagai modal untuk menarik pemodal asing menanamkan modalnya di daerah ini, untuk menguasai daerah-daerah yang dari segi ekonomi berpotensial untuk maju, dan mencegah adanya pengaruh luar yang ingin menanamkan kekuasaannya di daerah ini.

Perluasaan pengaruh dan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda telah menimbulkan konflik dengan pemerintah lokal yang berada di daerah-daerah tempat perluasaan itu dilakukan. Pemerintahan lokal memandang perluasan pengaruh dan kekuasaan itu lambat laun akan memudarkan pengaruh dan wibawa para penguasa lokal yang selama ini tetap eksis. Itulah sebabnya perluasaan kekuasaan Belanda itu mendapat perlawanan yang gigih dari kerajaan-kerajaan lokal.

Baca Juga: Masuknya Bangsa Belanda di Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan perlawanan itu terjadi di hampir seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di daerah ini. Perluasan pengaruh dan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dengan cara menaklukkan kerajaan-kerajaan yang berdaulat itu dikenal dengan Politik Pasifikasi.

Secara harafiah, politik pasifikasi berarti politik perdamaian. Namun demikian di balik kebijakan itu hal terpenting adalah bagaimana menguasai secara langsung seluruh wilayah Hindia Belanda yang telah dipandang secara de jure berada dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda namun secara de facto sejumlah kerajaan dinyatakan merdeka dan berdaulat.

Itulah sebabnya pelaksanaan politik pasifikasi itu diikuti dengan tindakan pengiriman pasukan ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang masih merdeka dan berdaulat yang dalam konsep pemerintahan kolonial diberi status kerajaan Sekutu. Dampak kebijakan itu pula terjadi terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.

Kebijakan Politik Kolonial

Politik etis yang dilaksanakan pemerintah kolonial mendapat tanggapan yang berbeda, khususnya dalam bidang pendidikan. Direktur pendidikan etis pertama, J.H. Abendanon (1900-1905) dan Snouck Hurgronje menginginkan pelaksanaan pendidikan gaya Eropa dengan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar bagi kelompok elite Indonesia.

Pendekatan elite ini diharapkan dapat menghasilkan tenaga-tenaga bumiputera yang terpengaruh gaya Barat dan dipersiapkan untuk mengambilalih jabatan kepegawaian yang selama ini diembankan kepada pegawai Belanda.

Baca juga: Belanda Tidak Rela Indonesia Merdeka

Diharapkan mereka kelak dapat berterima kasih dan bersedia bekerjasama dengan pemerintah kolonial. Sementara kelompok lain menginginkan pendekatan yang bersifat merakyat didukung oleh Idenburg dan Johannes Benedictus van Heutsz. Kelompok ini menghendaki pendidikan diberikan dengan bahasa pengantar bahasa daerah dan diperuntukan bagi golongan bawah, rakyat pada umumnya.

Ketika Van Heutsz menjadi Gubernur General (1904-1909) ia begiat untuk mewujudkan gagasannya itu. Strategi untuk mewujudkannya dapat dicapai apabila seluruh wilayah Hindia Belanda harus berada dalam pemerintah langsung. Hal itu yang mendorongnya memberikan label kebijakannya dengan politik perdamaian (pacificatie politiek). Kebijakan ini dirancang untuk menguasai sepenuhnya atas wilayah koloninya di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.

|

| Pendaratan Pasukan Belanda di Pantai Bone pada tahun 1905. Foto: museon.nl |

Wilayah Pemerintahan Sulawesi Selatan dan Daerah Bawahannya ketika itu, secara politik, dikategori dalam tiga bentuk. Pertama adalah daerah yang berada dalam kekuasaan langsung yang disebut wilayah pemerintahan (gouvernement landen). Negeri-negeri yang masuk kategori ini adalah Distrik Makassar (District van Makassar), Distrik-distrik Bagian Utara (Noorder Districten) yang meliputi daerah Maros dan Pangkajene, Distrik-distrik Bagian Selatan (Zuider Districten) yang meliputi Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar. Pelaksanaan pemerintah di daerah ini diembankan kepada para pejabat pemerintah Belanda.

Kategori kedua adalah daerah kekuasaan yang tidak diperintah secara langsung. Wilayah pemerintahan ini disebut Kerajaan Pinjaman (leen vorstendom). Disebut demikian karena pelaksanaan pemerintahan di kerajaan-kerajaan yang dikuasai langsung itu dipinjamkan kepada penguasa lokal tradisional. Kerajaan-kerajaan yang masuk kategori ini adalah kerajaan Tallo, Tanete, Parepare, Wajo, dan Bone.

Kategori ketiga adalah kerajaan-kerajaan Sekutu (bondgenootschappelijke landen). Kerajaan-kerajaan ini dipandang merdeka dan berdaulat, namun menempatkan penguasa kolonial sebagai pelindung dan perantara. Pengakuan kedudukan pihak pemerintah kolonial itu memberikan kekuatan bagi pemerintah kolonial Belanda posisi sebagai protektor terhadap kerajaan-kerajaan Sekutu.

Baca juga: Koleksi Gambar Peperangan Belanda di Nusantara

Namun bagi kerajaan-kerajaan Sekutu, kedudukan itu berarti kesetaraan antara pemerintah kerajaan dan pemerintah kolonial Belanda. Hal itu berakibat senantiasa terjadi reaksi perlawanan apabila pihak pemerintah kolonial mencoba mencampuri urusan politik kerajaan.

Yang masuk kategori ini adalah kerajaan Gowa, Soppeng, Luwu, Barru, Toraja, kerajaan-kerajaan kelompok Ajataparang (Sidenreng, Rappang, Suppa, Sawito, dan Alita), kerajaan-kerajaan di Mandar (Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu), Kerajaan-kerajaan kelompok Malusetassi (Soreang, Bacokiki, Bojo, Nepo, dan Palanro), Toraja, Buton, dan kerajaan lainnya yang tidak tergolong dalam daerah kekuasaan langsung dan kerajaan pinjaman.

Kenyataan kedudukan politik ini menyebabkan pemerintah kolonial tidak dapat memaksakan keinginan kekuasaannya. Hal itu tampak ketika pemerintah kolonial ingin membatalkan kedudukan Makassar sebagai pelabuhan bebas pada 1872.

Banyak pihak beranggapan bahwa kebijakan itu pasti merugikan kedudukan ekonomi pemerintah karena pelaut dan pedagang dari Sulawesi Selatan yang ketika itu dipandang memainkan peranan penting dalam dunia perdagangan maritim akan mengalihkan kegiatan mereka ke bandar niaga asing, khususnya Singapura, Penang, dan bandar-bandar di Semenajung Melayu.

|

| Pasukan Belanda membidikkan senapannya ke arah Pasukan Bone. Foto: museon.nl |

Kenyataan politik itu mendorong Van Heutzs, ketika tampil menggantikan Gubernur General Willem Roosenboom (1899-1904), mencanangkan politik pasifikasi dengan langkah-langkah militer. Menurut Dirk Fock tindakan militer untuk menguasai secara langsung kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan itu beralasan karena penguasa lokal (para raja-raja) tidak mentaati perjanjian dan bersikap tidak adil terhadap rakyatnya.

Sementara menurut Cramer, pemerintah Hindia Belanda berkewajiban melakukan tindakan militer karena bertanggungjawab atas kepulauannya. Pernyataan-pernyataan itu seakan-akan membenarkan tindakan militer yang dicanangkan oleh Gubernur General Van Heutzs sebagai tugas suci untuk mengadabkan, memajukan, dan memaslahatkan penduduk lokal.

Baca juga: Inilah Lima Strategi Politik Adu Domba Belanda di Nusantara yang Sukses Memecah Belah

Dalam surat Gubernur Jenderal yang ditujukan kepada gubernur Sulawesi Selatan, Cornelis Alexander Kroesen (1903-1906) tertanggal 14 Juli 1905 diperintahkan dengan tegas untuk melakukan tindakan penaklukan dan penguasaan langsung seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memaksa semua penguasa lokal untuk mengakui kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dengan menandatangani pernyataan pendek (korte verklaring) dalam waktu yang singkat.

Isi pokok dari pernyataan pendek yang dipersiapkan untuk diterapkan itu adalah pihak penguasa kerajaan berjanji mengakui kedudukan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda atas wilayah kekuasaannya dan menunjukkan kesetiaan dan ketaatan atas segala peraturan dan kebijakan pemerintah serta memandang musuh pemerintah juga musuh mereka dan sahabat pemerintah juga menjadi sahabat mereka.

Untuk mewujudkan keinginan itu, pihak pemerintah Hindia Belanda mempersiapkan dan melaksanakan pengiriman ekspedisi militer untuk menaklukan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Ekspedisi militer itu dikenal dengan sebutan Ekspedisi Militer Sulawesi Selatan 1905 (Zuid Celebes Expeditie 1905).

Ekspedisi Militer Sulawesi Selatan 1905

Penggunaan kekuatan militer untuk memaksa penguasa lokal menandatangani pernyataan pendek itu dipandang oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai suatu tuntutan karena usaha diplomasi tidak pernah berhasil. Bahkan kerajaan pinjaman juga bertekad menolak keinginan pihak pemerintah untuk menguasai langsung kerajaannya, seperti yang dialami oleh pihak pemerintah dengan sikap penguasa Kerajaan Bone.

J.H. van Kol dan C.Th. van Deventer menyatakan bahwa pengiriman pasukan pendudukan merupakan suatu kewajiban, kerena pemerintah Hindia Belanda bertanggungjawab bagi ketertiban dan keamanan di seluruh Kepulauan Nusantara. Itulah sebabnya surat perintah yang dikirim oleh Gubernur General Van Heutzs itu ditindak lanjuti dengan pengiriman pasukan ekspedisi dari Jawa ke Makassar.

Baca juga: Berapa Lama Perang Aceh Berlangsung?

Pengiriman pasukan militer itu dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli 1905. Pasukan dari Jawa diberangkatkan pada tanggal 11 dan 13 Juli 1905. Seluruh armada perang dan pasukan itu berangkat dengan tujuan pertama adalah ke pelabuhan Bajoe dan Pallime (Kerajaan Bone). Armada perang yang dikirim itu telah berhasil berkumpul di perairan Kerajaan Bone pada tanggal 19 Juli 1905. Hal itu menunjukan bahwa sasaran pertama tindakan penaklukan adalah terhadap Kerajaan Bone.

Ekspedisi militer ini dipimpin oleh Kolonel Infantri C.A. van Loeren dan sebagai wakil komandan adalah Kolonel Kavaleri L.D.C. de Lannoy. Jumlah armada yang berkumpul di perairan Kerajaan Bone itu terdiri dari 7 kapal perang, 1 kapal pengintai, 7 kapal KPM, 1 kapal pemerintah, dan 1 kapal polisi. Jumlah anggota pasukan seluruhnya adalah 1331 orang, termasuk 88 perwira dan 576 anggota non tempur.

Pilihan pertama pada kerajaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa kerajaan ini sesungguhnya berstatus sebagai kerajaan pinjaman namun menolak tuntutan pemerintah kolonial untuk menyerahkan kekuasaan dan tunduk pada pemerintah Belanda. Sikap raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri (1895-1905) itu mengisyaratkan pada pemerintah kolonial bahwa kerajaan itu telah memiliki pengaruh yang luas dan mendapat dukungan dari sejumlah kerajaan sahabat.

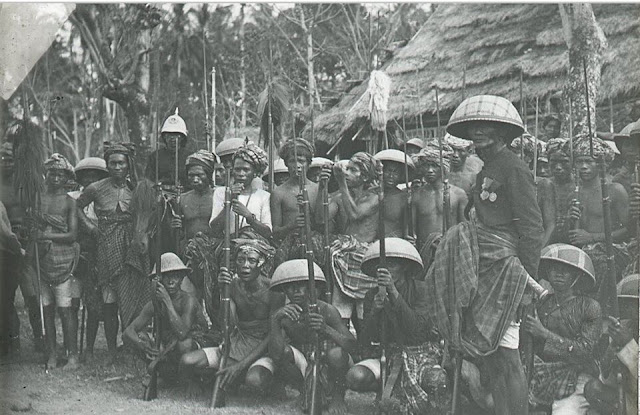

|

| Setelah berakhirnya perang Bone dan raja Bone Puatta La Pawawoi diasingkan ke Bandung , gubernur Celebes CA Kroessen memberikan penugasan kepada Arung Pitu Bone untuk memegang kendali pemerintahan kerajaan, lebih 30 tahun Bone tanpa raja dan hanya diperintah oleh Dewan Hadat Tujuh Bone.Tampak difoto pertemuan di Bola SubbiE dipimpin langsung oleh Gubernur, sebagian peserta pertemuan di kursi rendah dan sebagian duduk di lantai di depan sekelompok perwira Eropa di kursi tinggi dekat meja. Foto: museon.nl |

Jika tidak demikian pasti Raja Bone ini tidak bersikap menentang, karena pengangkatan dan penobatannya menjadi Raja Bone itu atas dukungan dan bantuan pihak pemerintah kolonial. Oleh karena itu, bila kerajaan ini berhasil dipaksakan menyerahkan kekuasaannya dan menandatangani pernyataan pendek maka kerajaan-kerajaan lain akan mudah ditaklukkan.

Komandan militer Van Loeren, setelah semua armada berkumpul, mengirim utusan untuk menyampaikan surat tuntutan. Isi pokok tuntutan itu memuat tiga hal, pertama penguasa kerajaan diharuskan menandatangani akte penyerahan wilayahnya kepada pemerintah Hindia Belanda, kedua menyetujui ganti rugi penarikan pajak impor dan ekspor, dan ketiga adalah mengakui hak pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai pelabuhan kerajaan dan mpenmpatkan polisi di pelabuhan itu.

Baca juga: Rumpa’na Bone: Perang Antara Bone Dengan Belanda (1859-1860)

Tuntutan ini sudah harus dipenuh dalam waktu 2 kali 24 jam. Jika tidak maka pihak militer akan melancarkan penyerangan. Tuntutan itu ditolak oleh pihak pemerintah kerajaan, sehingga pada dinihari, 21 Juli 1905, pihak militer Belanda memulai melancarkan serangan. Tanggal ini menjadi datum awal tindakan militer dari pasukan Ekspedisi Militer Sulawesi Selatan 1905.

Serangan militer Belanda itu mendapat perlawanan yang gigih dari laskar Bone yang mendapat bantuan pasukan dari kerajaan Gowa, Soppeng, dan Wajo. Bantuan pasukan dari kerajaan lain itu telah diperhitungkan oleh pihak militer Belanda. Itulah sebabnya seluruh pasukan ekspedisi dipusatkan untuk menyerang Bone dengan perhitungan bila berhasil tampil sebagai pemenang maka kerajaan-kerajaan lain akan mudah ditaklukkan.

Perang yang berkobar itu berlangsung hingga bulan September 1905. Banyak korban berjatuhan dan akhirnya pihak militer Belanda berhasil menguasai kerajaan itu, meskipun Raja Bone telah mengungsi. Unsaha untuk menangkap Raja Bone tidak berhasil sehingga pihak militer memaksakan anggota Ade Pitu (dewan hadat kerajaan) untuk menandatangani pernyataan pendek pada September 1905.

Setelah Bone diduduki, aksi militer selanjutnya diarahkan pada kerajaan-kerajaan lainnya, seperti kerajaan Gowa, Luwu, Sidenreng, Tanete, Barru, Suppa, dan lainnya. Pada umumnya penguasa lokal bersikap menolak tuntutan itu sehingga tindakan militer untuk memaksakan terus dilancarkan.

Hanya beberapa kerajaan kecil yang langsung bersedia menerima dan menandatangani pernyataan pendek, seperti Kerajaan Tanete, Maiwa, Enrekang, dan Kassa. Hal itu tentunya didasarkan pada kenyataan bahwa kerajaan-kerajaan besar dan kuat saja tidak mampu menghadapi agresi militer Belanda. Oleh karena itu adalah lebih menguntungan bagi rakyat tidak terlibat dalam perang apabila bersedia menerima dan mendadatangani.

Baca juga: Sosok Petta Barang Dari Sulawesi Selatan

Kedatuan Luwu juga bersikap menolak tuntutan pihak pemerintah Belanda sehingga diserang. Meskipun pihak kedatuan Luwu melakukan perlawanan namun tidak berhasil membendung serangan lawan sehingga akhirnya kedatuan itu berhasil diduduki oleh pihak militer Belanda. Akhirnya Datu Luwu, We Kambo Daeng Risompa (1901-1905) dan anggota dewan Hadatnya terpaksa menandatangani pernyataan pendek yang disodorkan pada 19 September 1905.

Tindakan yang sama juga terjadi atas Kerajaan Gowa. Tuntutan yang diajukan kepada raja Gowa, Sultan Husain I Makkulau Karaeng Lembangparang (1995-1905) diabaikan atau ditolak. Sikap itu mengisyaratkan bahwa kerajaan akan diserang oleh pasukan militer Belanda. Oleh karena itu, para pembesar kerajaan mendesak raja untuk mengungsi agar gerakan perlawanan dapat leluasa dilancarkan terhadap pasukan militer yang ingin menyerang kedudukan kerajaan.

|

| Pasukan Kerajaan Bone diakhir perang Bone tahun 1905 melakukan gencatan senjata dengan Pasukan Belanda di Watampone dan kemudian penyerahan persenjataan kepada Belanda.. Foto: museon.nl |

Akhirnya pada 18 Oktober 1905, pemerintah mengirim ekspedisi militer ke Gowa. Pasukan militer dengan mudah mematahkan perlawanan rakyat, namun tidak berhasil menawan raja. Usaha pengejaran dilakukan namun tidak berhasil menangkap sang raja. Pada awalnya Raja Gowa mengungsi ke Barru, dan kemudian direncanakan meneruskan pelariannya ke Sidenreng.

Oleh karena raja tidak dapat ditawan maka gubernur Kroesen mendesak dan memaksa Tumailalang Towa dan anggota dewan Bate Salapang untuk menerima dan bersedia menandatangani pernyataan pendek yang disodorkan pada 18 Desember 1905.

Setelah kerajaan-kerajaan yang besar dan kuat berhasil diduduki, kerajaan-kerajaan yang kecil tidak melakukan perlawanan kecuali menerima dan menandatangani pernyataan pendek yang disodorkan. Atas dasar itu pemerintah Hindia Belanda memandang telah menguasai dan berkuasa sepenuhnya atas wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 1906.

Itulah sebabnya pada 31 Desember 1906, gubernur sipil dan militer, Henricus Nicolas Alfred Swart (1906-1908) mengeluarkan Surat Keputusan tentang penataan pemerintah di Sulawesi Selatan. Penataan pemerintahan ini dipandang bersifat sementara, karena usaha untuk memaksakan kerajaan-kerajaan di daerah ini untuk menandatangani pernyataan pendek masih terus berlangsung.

Baca juga: Perjuangan La Sameggu Daeng Kalebbu Melawan Belanda

Kerajaan-kerajaan yang belakangan menandatangani pernyataan pendek antara lain Sinanangi Pakarama, penguasa Pambuang, pada 13 Pebruari 1908. Rammang Petta Lolo, atas nama pemerintah Majene, pada 15 Pebruari 1908. Karanene, penguasa Mamuju, pada 1908. Lorong, penguasa Kerajaan Alla, pada 11 Januari 1909, dan I Pancaitana Arung Pancana, penguasa Kerajaan Tanete, pada 7 Agustus 1912.

Sejak pemerintah Hindia Belanda memandang telah menguasai dan dapat melaksanakan pemerintahan langsung di Sulawesi Selatan, pandangan itu berhubungan dengan telah diduduki dan dikuasainya kerajaan-kerajaan besar dan berpengaruh, seperti Kerajaan Gowa, Bone, Luwu, Soppeng, Wajo, dan Sidenreng, pemerintah menerapkan beberapa kebijaksan penting. Kebijakan yang pertama adalah menetapkan kota Makassar menjadi kotamadya (gemeente stad) pada 1 Juli 1906.

Kebijakan kedua, adalah mewujudkan keinginan yang telah dicetuskan pada tahun 1872, yaitu rencana pembatalan kedudukan pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan bebas. Sehubungan dengan itu Gubernur General Van Heutzs menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 27 Juni 1906, yang isi pokoknya menyatakan bahwa mulai 1 Agustus 1906 kedudukan pelabuhan Makassar berubah menjadi pelabuhan wajib pajak (tol gebied).

Pemerintahan di Sulawesi Selatan telah beralih dalam genggaman kekuasaan pemerintah Hindia Belanda sehingga dapat membendung kegiatan perdagangan maritim penduduk ke pelabuhan asing. Gambaran ini menunjukan bahwa kebijakan politik pasifikasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial itu bukan hanya dimaksudkan untuk menguasai dan melaksanakan pemerintahan langsung di Sulawesi Selatan saja, tetapi juga merupakan langkah strategi terakhir untuk memudarkan kegiatan perdagangan maritim penduduk Sulawesi Selatan.

Rujukan: Poelinggomang, Edward L., dan A. Suriadi Mappangara (ed), dkk., 2004. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid II. Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan. [Hal. 9-15].

Tuliskan Komentar